“...aprendemos a ver o que vemos com outros”.

Sandra Richter.

Há trinta anos que pinto quadros e, desde pequeno que desenho e modelo. Gostava tanto destas atividades que me matricularam numa escolinha de arte no Centro de Estudos e Pesquisas Aplicadas na capital Alagoana. Com oito, nove, dez anos, atendia a encomendas de vizinhos fazendo desenhos religiosos, além de ilustrar trabalhos de amigos, os grandes amigos semeados no mundo popular de uma imensa Vila de Cohab: o Jardim das Acácias, vasto bairro que daria à nossa nação o compositor Djavan, que morava num prédio ao lado do meu. Naquele universo, que reunia nada menos que 576 famílias, não faltava pretexto para encontros sociais, como as festinhas (assaltos ou assustados), quadrilhas juninas, peladas e outros jogos, como os elaborados campeonatos de futebol de botão, que ultrapassavam semanas, com juízes, tabelas e outros detalhes, como os congressos técnicos que se davam espontaneamente antes da primeira partida para acordar coletivamente o regulamento e, é claro, nem se chamavam de congressos técnicos nem nada.

Tudo era naturalmente público e, assim, não seria diferente com as práticas artísticas. Descobriam-se os desenhistas e logo se formava uma roda destes, com uma reca de espectadores impressionados com as habilidades expostas. Nunca vi, naquela época, ninguém se declarar melhor do que ninguém.

Em casa o desenho era constante, todos os irmãos, graças ao mais velho, André Jerônimo, que viria, no futuro, ser agente da polícia federal e realizar, dentre tantas grandes ações, a da prisão dos assassinos do Chico Mendes. Meu irmão mais novo, que viria a ser romancista, também seguiria os passos do pai e do irmão mais velho, enveredando na polícia civil de Brasília, incorporando honra àquela corporação.

Esta introdução, aparentemente biográfica, não é atoa, justificar-se-á no contexto temático intencionado.

Um dia, atendendo clientes no Bar e Espaço Cultural Morgadio do Kaos, nome criado por mim e pelo poeta Erickson Luna, uma cachaçaria, recebi um indivíduo que não lembro o nome, que perguntou:

- Você é Ivan Marinho?

- Sim – respondi.

- Mas você não é artista plástico?!

- Sou!

- Pensei que você fosse artista plástico.

- Bom, se não posso ser artista porque sou bodegueiro, imagine quando você souber que sou professor de duas redes de ensino...

- Pois é, pra mim artista é só artista.

Aquela situação me poria a refletir sobre minha condição de artista e, confesso, cheguei a me questionar sobre esta condição. Olhei com mais cobrança para meus trabalhos, olhei para a memória pictórica e para o trajeto que me trouxe à produção atual. Percebi, entre outras coisas que, pela sazonalidade produtiva, a obra não apresentava uma sequência homogênea da linguagem, mas percebi, também, que apesar da importância que vejo na sequência homogênea da linguagem, não era um demérito ter uma obra que apresenta uma sequência heterogênea, mas crescente no campo perceptivo, da linguagem sugerida. Descobri, provocado por aquela onda de autocrítica, que apesar de lento, meu processo criativo não era estanque, como se a extensão do tempo permitisse uma autofágica apuração do quê dizer, do como dizer e do para quê dizer. Outro fruto daquelas indagações foi o de substância espiritual. E é sobre este conceito que, a exemplo de Deleuse – que pensava repensando – quero me debruçar agora para tentar expor minha percepção suplantando a denotatividade da prosa desta crônica para tratar da conotatividade poética do universo pictórico.

Em tempos de apologia ao consumo, como disse Luna no posfácio de meu Anti-horário, o critério de julgamento da criação se dá pelo sucesso ou não no mercado. Se o pintor vende, então é digno de ser observado, se não vende não passa de um desocupado que deveria procurar o que fazer. Como relatei acima, naquele momento, quando uma pessoa me perguntou se era Ivan Marinho, pude presenciar meu trabalho julgado sem sequer ser visto, numa espécie de culto à personalidade às avessas. Bastava o fato de me ver por traz de um balcão para definir a falta de qualidade de meu trabalho artístico, ou mais, a minha vocação.

Indagando a mim mesmo sobre o quanto minha obra havia sido tolhida por conta das outras atividades, as que me obrigava pela sobrevivência, desemboquei numa questão: O que seria minha criação se não tivesse o pai assassinado, se não tivesse deixado Maceió para mergulhar de cabeça na abissal Recife na adolescência, se não tivesse que trabalhar, com 15 anos, furando e cortando na guilhotina cartões de loteria esportiva quando não se vislumbravam computadores nesta ações, se não tivesse estagiado, ainda com 17 anos, com deficientes mentais, mesmo quando não me distinguia entre meus pacientes, se não tivesse, por oito anos, me perdido (literalmente) nas drogas, acreditando, ilusoriamente, que aquilo me abriria as portas da percepção, se não tivesse vivido a condição oprimida de operário em sondas de perfuração de petróleo em empresas terceirizadas da Petrobrás, se não tivesse um casamento frustrado que me anunciaria a efemeridade das paixões juvenis, se não tivesse tido a dádiva de trazer à luz, por seis vezes, personalidades encantadoramente únicas, os meus filhos...?

Concomitante a esta realidade descrita, paira a mais concreta realidade, que é a de fazê-la existir, ou seja, a de sobrevivência, que exige, para além das percepções, a assunção de responsabilidades que não deixam margem aos devaneios pequeno-burgueses.

Quantas vezes não me peguei em crise pensando estar desperdiçando meu tempo em atividades que não eram inerentes à arte. Mas, como digo num poema, foi nesta queda que aprendi a voar. Descobri que, como a obra precisa de substância estética do volume, do traço, da textura, do ritmo... o artista precisa de substância espiritual para criá-la. E que substância espiritual teria eu num país de quinta grandeza econômica onde ainda existe fome, onde a maioria da população sofre a inanição de justiça?

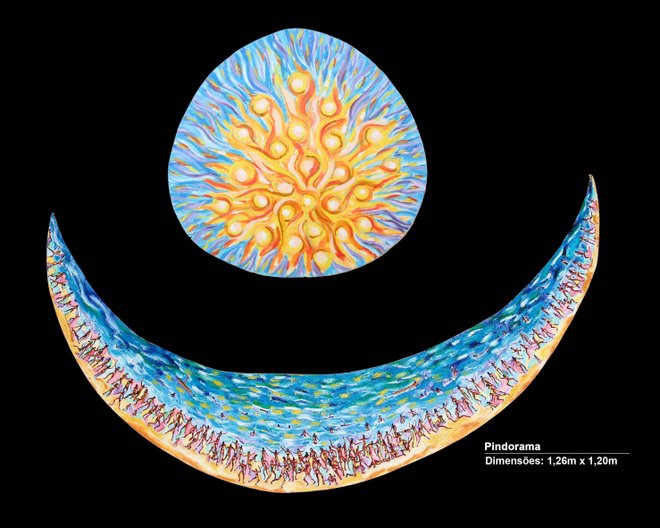

Das dificuldades pela sobrevivência e da alegria de compartilhar a cultura brincante do povo oprimido do nordeste brasileiro, tirei as cores e as formas que deito sobre as telas, fazendo opção, é claro, pelos motivos mágicos que justificam nossa existência. Que o belo denuncie o feio, como a justiça denuncia a injustiça.

Minha pintura, como meu olhar, não se quer iludida pelos apelos do mercado, não se quer uma reprodução da vida, mas também não se quer uma janela que se abra para fora, mas sim uma que se abra para dentro fazendo acordar para o sentido social da existência humana.

A opção pela profusão de cores, guardado o respeito pela harmonia, aquela mesma que garante a unidade da obra, é também uma opção pela vida, uma vida outra, mais próxima da dionisíaca eternização de cada momento, uma vida encerrada num tiro de bacamarte, numa roda de capoeira, numa jornada de caboclinhos ou de guerreiros, nas passagens dos passos do frevo, numa evolução percussiva de maracatu, no insight genial de uma cantoria de viola, no êxtase frenético do coco-de-roda, no átimo do encontro da lança com a argola na cavalhada, no estalo avante do chicote de um careta, na dolência malemolente da ciranda, em fim, em tudo que conserve o “pólen de deus nas criaturas”, como nos disse o poeta maior Alberto da Cunha Melo em seu Ergonomia.

Por Ivan Marinho,

Artista plástico, Professor, especialista em Economia da Cultura.